Il lupo è pericoloso?

Al di là degli aspetti culturali che nel tempo hanno indubbiamente e variamente influenzato la nostra “percezione del lupo” in senso lato, la cattiva fama della specie in termini di pericolosità ha radici profonde, sviluppate negli ultimi secoli probabilmente e soprattutto per due motivi reali. Primo, negli ultimi secoli (e fino al secondo dopoguerra del Novecento) gli habitat naturali di tutta Europa (in primis le foreste) versavano in una situazione di progressiva riduzione, fino a raggiungere localmente l’estinzione delle classiche specie preda selvatiche del lupo, a causa dell’eccesso di prelievo da parte dell’uomo per motivi alimentari. Nelle aree generalmente occupate dagli ungulati selvatici, specie domestiche come ovini e caprini trovarono enorme diffusione, finendo per costituire, insieme ai rifiuti di origine umana, la principale fonte alimentare del lupo, che si trovò quindi a vivere in contiguità via via maggiore con l’uomo. Questa contiguità spaziale, unitamente all’assenza e/o scarsa diffusione di armi da fuoco, portò inevitabilmente a fenomeni di confidenza e, occasionalmente, persino a episodi di predazione sull’uomo. In particolare, in tutta Europa (Italia compresa) si hanno notizie fino all’inizio del XIX secolo di attacchi da lupo soprattutto ai danni di bambini costretti fin da tenera età, all’epoca, a custodire gli animali domestici al pascolo.

Secondo, e non meno importante aspetto che ha contribuito alla percezione di pericolosità del lupo, fu la diffusione generalizzata, nei secoli scorsi, della rabbia silvestre, malattia dagli esiti mortali veicolata principalmente dalla volpe ma trasmissibile a molte altre specie, lupo e uomo compresi. In presenza della rabbia, negli archivi dell’Europa dell’epoca, si registrarono ripetuti episodi documentanti di improvvise, sorprendenti e violente aggressioni da parte di singoli lupi “indemoniati” (all’epoca, in assenza di conoscenze medico-scientifiche, questa era la spiegazione più plausibile) che attaccavano mordendo chiunque incontrassero, persino in pieno giorno e dentro i centri abitati. Le persone ferite da tali animali si ammalavano e in breve morivano, non di rado manifestando, nelle fasi finali della terribile malattia, gli stessi atteggiamenti psicotici palesati dai lupi rabidi che le avevano attaccate.

È intuibile come episodi simili (le predazioni sui pastorelli, i lupi “indemoniati”) possano avere scavato solchi profondi nella psiche collettiva, arrivando a giungere fino ai giorni nostri.

In seguito ai progressi della scienza, alla creazione del vaccino anti rabbia e all’eradicazione della rabbia stessa dall’Europa occidentale, nonché in seguito alla grande diffusione delle armi da fuoco, alla persecuzione sistematica del lupo e, soprattutto, ai grandi cambiamenti socio economici dell’ultimo secolo, la passata (e oggi ben contestualizzabile) maggiore pericolosità del lupo è stata enormemente ridimensionata. Oggi le specie preda selvatiche costituiscono la fonte alimentare principale del canide (che preda il bestiame domestico non più per necessità quotidiana ma per l’estrema facilità di predazione dello stesso); la rabbia è lontana e comunque controllabile; i bambini costretti a stare soli a margine o dentro i boschi per pascolare pecore e capre sono solo un ricordo. Soprattutto, il lupo ha acquisito un grande timore ad approcciare gli esseri umani. A fronte della presenza attuale, stimata nel 2023 in Europa, di oltre 23.000 lupi, non si registrano eventi di aggressione all'uomo se non in casi rarissimi (solitamente legati a condizionamento alimentare, ovvero a lupi resi troppo confidenti da persone che danno loro del cibo).

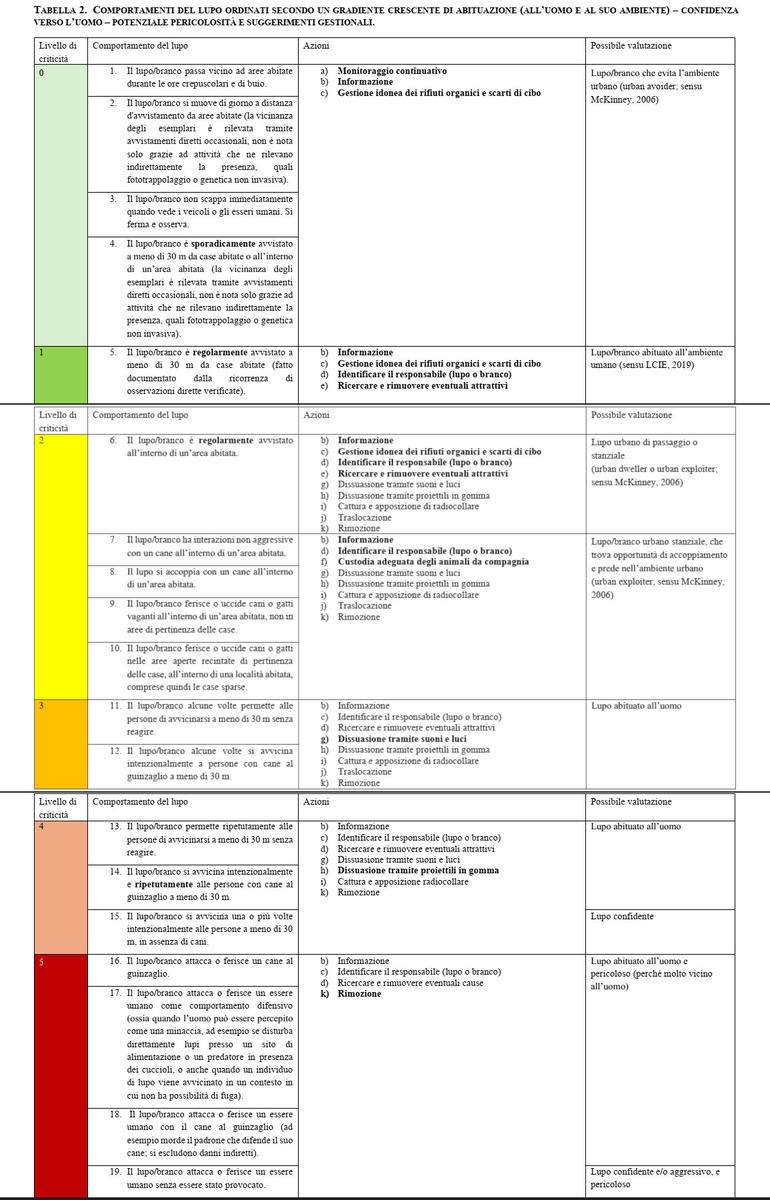

Tuttavia, il regime di totale protezione in vigore in alcuni paesi d’Europa ormai da diversi decenni potrebbe ridurre la paura del lupo nei confronti dell’uomo. Sono infatti recentemente in aumento i casi in cui vengono segnalati lupi confidenti, che non fuggono immediatamente ma che anzi tollerano la vicinanza dell’uomo anche a distanze ridotte e anche di giorno. Alcuni studiosi ritengono che una gestione che comprenda anche la possibilità di derogare alla protezione assoluta della specie, per esempio mediante abbattimenti mirati, possa contribuire a mantenere nel lupo un livello di diffidenza nei confronti dell’uomo opportuno in un contesto densamente abitato come per esempio quello alpino. Nel 2019, LCIE - Large Carnivore Initiative for Europe della IUCN - International Union for the Conservation of Nature, ha stilato una tabella caratterizzante i progressivi gradi di potenziale pericolosità del lupo, in base ai comportamenti palesati da singoli esemplari o da branchi.

Tabella LCIE - Azioni da intraprendere in conseguenza degli atteggiamenti adottati dai lupi. a) monitoraggio intensivo, dissuasione; b) cattura per radiomarcaggio; c) abbattimento.

| ATTEGGIAMENTO DEL LUPO | AZIONI | |||

| 1 | Il lupo si avvicina agli insediamenti di notte | a | ||

| 2 | Il lupo si muove durante il giorno in vista di insediamenti o di case sparse | a | ||

| 3 | Il lupo non scappa subito quando vede automobili o uomini. Si ferma ed osserva | a | ||

| 4 | Il lupo viene visto ripetutamente e per diversi gg a meno di 30 m da case abitate | a | b | |

| 5 | Il lupo si lascia avvicinare a meno di 30 m ripetutamente | a | b | |

| 6 | Il lupo entra ripetutamente all’interno di centri abitati | b | c | |

| 7 | Il lupo si avvicina a meno di 30 m dalle persone ripetutamente. Sembra essere interessato alla gente | b | c | |

| 8 | Il lupo attacca una persona | c | ||

In Italia, nello specifico, oggi vive una robusta popolazione di lupi non più confinata solamente alle zone montane e collinari boscate: la presenza della specie è ormai accertata anche in zone molto antropizzate, come la pianura padana, i litorali o le aree pedemontane ad elevata urbanizzazione. Tra il 2017 e il 2025 ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, massimo organo di consulenza scientifica a livello nazionale) ha documentato 8 diversi casi di lupi, spesso confidenti, che si sono resi protagonisti di attacchi all’uomo, per un totale di 19 diversi attacchi. I casi sono avvenuti a:

- Guaveno (Torino, Piemonte), 2017;

- Otranto (Lecce, Puglia), 2020;

- Vasto (Chieti, Abruzzo), 2022;

- Vasto (Chieti, Abruzzo), 2023, per un totale di almeno 11 attacchi accertati, da parte di una lupa fortemente condizionata dal punto di vista comportamentale, in seguito rimossa per captivazione permanente;

- Roma, 2024;

- Casalbordino (Chieti, Abruzzo), 2024 (due attacchi);

- Lauria (Potenza, Basilicata) 2024 (allevatore ferito da unghiata di lupo sorpreso in uno stazzo e in fuga);

- Agnone (Isernia, Molise), 2025.

Sulla base della recente evoluzione, a dicembre 2024 ISPRA ha prodotto il Protocollo sperimentale per l’identificazione e la gestione dei lupi urbani e confidenti, all’interno del quale viene integrata la tabella LCIE con una ulteriore, più dettagliata tabella che elenca i suggerimenti gestionali previsti, in ordine progressivo, per i casi di crescente pericolosità.